La Basilica di Sant’Agostino in Campo Marzio (Sanctus Augustinus in Campo Martio) è una delle prime chiese del Rinascimento, costruita alla fine del XV secolo su un edificio più antico, vicino a Piazza Navona nell’antico Campo Marzio.

Davanti alla chiesa passava l’antica Via Recta, l’attuale Via dei Coronari, una delle principali strade percorse nel Medioevo dai pellegrini diretti alla Basilica di San Pietro.

Chiesa e capolavori del Rinascimento

Conserva opere straordinarie, tra cui la Madonna di Loreto (o Madonna dei Pellegrini), uno dei capolavori più belli del Caravaggio (1604). Su un pilastro, il bellissimo affresco del Raffaello raffigurante il Profeta Isaia (1512) si trova appena sopra l’elegante scultura di Sant’Anna e la Vergine col Bambino di Andrea Sansovino. L’altare fu modificato dal Bernini e l’interno fu rinnovato nel 1750 da Luigi Vanvitelli.

La madre di Sant’Agostino (Tagaste 354 – Ippona 430), Santa Monica (Tagaste 331 – Ostia 387) è qui sepolta.

Breve panoramica storica

Il sito della chiesa era occupato dall’antica chiesa di San Trifone in Posterula, risalente all’VIII secolo, ricostruita nel 1006 da Crescenzio, prefetto di Roma. Il nome posterula deriva dalle aperture abusive che la popolazione creava nelle mura vicine per accedere al Tevere.

Nel 1287, Papa Onorio IV affidò la chiesa all’Ordine di Sant’Agostino. Questi decisero, nel 1296 con Papa Bonifacio VIII, di edificare una nuova chiesa per il loro convento. La costruzione durò fino al 1446. Nel 1424, le reliquie di Santa Monica, madre di Agostino, furono trasferite da una chiesa di Ostia. Poiché il santuario era troppo piccolo e basso rispetto al Tevere (soggetto a inondazioni), la chiesa fu ricostruita tra il 1479 e il 1483, sotto Sisto IV, da Giacomo di Pietrasanta e Sebastiano di Firenze, grazie al finanziamento di Guglielmo d’Estouteville, arcivescovo di Rouen e cancelliere papale, perpendicolarmente al precedente edificio, in cima a una bella scalinata.

Dopo il completamento della basilica, gli Agostiniani vi si trasferirono, abbandonando la vecchia chiesa, che fu destinata alla confraternita del Santissimo Sacramento. La vecchia chiesa fu demolita nel 1746, quando Luigi Vanvitelli ampliò il convento di Sant’Agostino. Vanvitelli rinnovò interamente l’interno della basilica tra il 1746 e il 1750, inclusa la cupola emisferica su tamburo, la volta, l’aggiunta di volute laterali in facciata e la trasformazione del campanile in una torre quadrata.

Architettura e opere d’arte

La facciata, ispirata alla chiesa di Santa Maria Novella a Firenze, fu progettata da Leon Battista Alberti e costruita nel 1483 da Jacopo da Pietrasanta con travertino proveniente dal Colosseo. I due rotoli laterali furono aggiunti da Vanvitelli, che tra il 1746 e il 1750 costruì anche il nuovo convento e il chiostro. Lo stemma del cardinale d’Estouteville si trova nel timpano sopra la porta. L’affresco sopra raffigura la Consegna della Regola agostiniana (XVIII secolo).

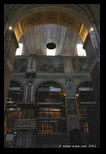

L’interno della basilica è composto da tre navate, divise da pilastri che sorreggono archi a tutto sesto, con dieci cappelle laterali, transetto e abside fiancheggiati da altre quattro cappelle.

Sopra gli archi sono rappresentate 12 storie della vita della Vergine Maria.

Cappella Cavalletti

La prima cappella a sinistra conserva il dipinto della Madonna di Loreto (o Madonna dei Pellegrini, 1604-1606), uno dei capolavori più celebri del Caravaggio, i cui tratti della Vergine sarebbero ispirati a una certa Lena. L’artista mette in particolare evidenza l’umanità dei pellegrini.

Quest’opera fu commissionata a Caravaggio, all’inizio del XVII secolo, dal notaio bolognese Cavalletti per la cappella di famiglia. Non è mai stata spostata dal suo posto originale, fatto raro per un’opera simile.

All’epoca della sua esposizione, il dipinto fece scalpore perché il modello per Maria sarebbe stata Maddalena Antognetti, detta Lena, forse una cortigiana o persino l’amante di Caravaggio. Tuttavia, ciò che colpì maggiormente fu l’aspetto dei pellegrini, in quanto fino ad allora era consuetudine idealizzarli, e non rappresentarli come qui: sporchi, mal vestiti, con la pelle rugosa e segnata.

In ogni caso, la giovane Lena fu al centro di una storia “caravaggesca”. Infatti, posò per Caravaggio contro la volontà del suo pretendente, il notaio Mariano Pasqualone. Quest’ultimo avrebbe insultato la madre di Lena e Caravaggio, il quale, noto per il suo carattere focoso e poco accomodante, attaccò Pasqualone con un’ascia in Piazza Navona. Caravaggio fu quindi costretto a chiedere asilo proprio nella chiesa di Sant’Agostino, prima di fuggire a Genova.

Opere e cappelle della navata

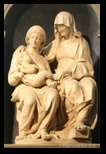

Sul terzo pilastro a sinistra, la chiesa conserva un celebre affresco del profeta Isaia (1511-1512), opera di Raffaello. Proprio sotto, la statua di Sant’Anna e la Vergine con il Bambino (1512) è di Andrea Sansovino. Quest’opera è famosa anche perché, il giorno di Sant’Anna, i poeti romani erano soliti appendere intorno i loro poemi.

Sulla parete di fronte, la Madonna del Parto di Jacopo Tatti detto il Sansovino (1516) è molto nota tra i romani ed è considerata miracolosa. Una leggenda narra che sia stata adattata da un’effigie antica di Agrippina con il piccolo Nerone tra le braccia. È considerata protettrice delle donne incinte fin dal XIX secolo. Il piede è stato sostituito con uno d’argento perché si consumò rapidamente dopo che Pio VII concesse, all’inizio del XIX secolo, un’indulgenza a chi lo baciava.

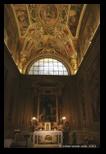

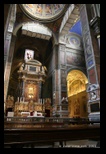

L’altare maggiore è stato rimaneggiato da Bernini tra il 1626 e il 1628, con i due angeli che lo sovrastano, forse eseguiti da un suo allievo. L’icona bizantina della Vergine con il Bambino proviene da Santa Sofia di Costantinopoli.

Il tabernacolo in marmo dell’altare maggiore, tipicamente barocco, è stato progettato da Orazio Torriani.

La terza cappella a sinistra, dedicata a Santa Chiara (Santa Chiara), ospita una pala d’altare di Sebastiano Conca del XVIII secolo.

Nella quarta, Santa Apollonia (Santa Apollonia) è rappresentata in un’opera di Girolamo Muziano del XVI secolo, con pitture di Francesco Rosa (1638-1687), allievo di Pietro da Cortona.

La terza cappella a destra, dedicata a Santa Rita, è un’opera di Giovanni Contini (1641-1723).

La quarta è dedicata a San Pietro, con un gruppo in marmo del 1569 di Giovanni Battista Cassignola che raffigura Gesù che consegna le chiavi a San Pietro e, nel timpano spezzato sopra l’altare, un Dio Padre circondato da cherubini attribuito alla scuola di Pinturicchio (fine del XV secolo).

L’ultima cappella a destra, del Crocifisso, conserva un prezioso Crocifisso ligneo del XVI secolo.

Transetto e coro

La cappella a destra del transetto, dedicata a Sant’Agostino, ospita un Sant’Agostino, con San Giovanni Battista e Paolo l’Eremita (Paolo di Tebe) del Guercino del XVII secolo e, sui lati, un Sant’Agostino e Sant’Agostino sconfigge le eresie di Lanfranco, anch’essi del XVII secolo.

Dal lato sinistro, la cappella di San Tommaso da Villanova è decorata con bei marmi, una scultura di San Tommaso da Villanova e la Carità di Melchiorre Caffà e Ole Ferraole (XVII secolo) e, nel timpano, un Dio Padre di Ercole Ferrata.

L’altare maggiore è affiancato a destra dalla cappella di San Nicola da Tolentino e, a sinistra, dalla cappella di Santa Monica, madre di Sant’Agostino. Quest’ultima conserva una tela di Giovanni Gottardi del XVIII secolo e gli affreschi della volta di Giovanni Battista Ricci. La spoglia di Santa Monica (331-387) vi è conservata, trasferita qui dalla chiesa di San Trifone. Il sarcofago, in parte originale, è stato completato nella parte superiore da Isia da Pisa nel 1455. L’urna sotto l’altare custodisce le reliquie.

Nella vicina cappella dei santi Agostino e Guglielmo, a sinistra, San Guglielmo curato dalla Vergine è uno dei capolavori di Lanfranco.

Altre opere

Oltre alla tomba di santa Monica, si trovano anche quelle del poeta Maffeo Vegio di Lodi (1407-1458), di Contessina de’ Medici (1478-1515), penultima figlia di Lorenzo de’ Medici, del cardinale e umanista agostiniano Egidio da Viterbo (1469-1532) e del cardinale Girolamo Verallo (1497-1555), oltre a quelle dei cardinali Lorenzo e Renato Imperiali.

Un primo organo era già presente nel 1431, proveniente dall’antica chiesa di Sant’Agostino, sostituito intorno al 1658, poi nel 1682 a seguito di un incendio, e di nuovo nel 1838. L’ultimo organo fu costruito nel 1905 da Carlo Vegezzi-Bossi, restaurato negli anni 2000.

Situato sulla tribuna dei cantori in controfacciata, l’organo dispone di tre tastiere di 58 note ciascuna, una pedaliera con 30 pedali e una trasmissione meccanica.

Cartina ed indirizzo

Indirizzo : Piazza di S. Agostino, 00186 Roma RM, ItalieIf you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Informazioni

| Chiesa Sant’Agostino in Campo Marzio Via della Scrofa, 80, 00186 Roma |

| Visita Ogni giorno, ore 7:30 – 12:00 / 16:00 – 19:30 |

Fonti e collegamenti |

Visita e galleria

Facciata XV secolo, rinascimento

Facciata XV secolo, rinascimento

Madonna di Loreto, Caravaggio (1604)

Madonna di Loreto, Caravaggio (1604)

Profeta Isaia (1512), Raffaello

Profeta Isaia (1512), Raffaello

Madonna con il bambino e Sant’Anna (1521), Sansovino

Madonna con il bambino e Sant’Anna (1521), Sansovino

Altare, da un progetto del Bernini, con una Vergine con Bambino proveniente da Santa Sofia in Costantinopoli

Altare, da un progetto del Bernini, con una Vergine con Bambino proveniente da Santa Sofia in Costantinopoli